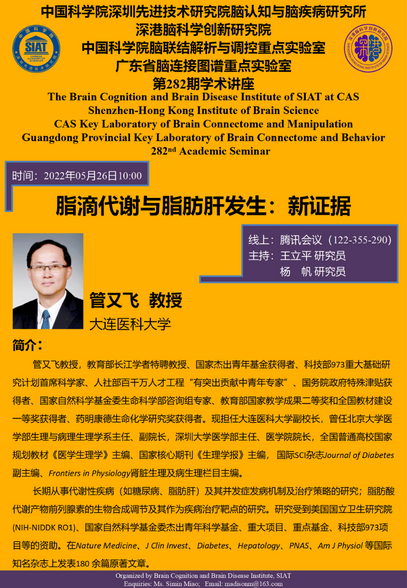

脂滴代谢与脂肪肝发生:新证据

时间: 2022-05-26 10:00:00

地点: 仅线上

主持: 王立平、杨帆

管又飞教授,教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、科技部973重大基础研究计划首席科学家、人社部百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”、国务院政府特殊津贴获得者、国家自然科学基金委生命科学部咨询组专家、教育部国家教学成果二等奖和全国教材建设一等奖获得者、药明康德生命化学研究奖获得者。现担任大连医科大学副校长,曾任北京大学医学部生理与病理生理学系主任、副院长,深圳大学医学部主任、医学院院长,全国普通高校国家规划教材《医学生理学》主编、国家核心期刊《生理学报》主编, 国际SCI杂志Journal of Diabetes副主编、Frontiers in Physiology肾脏生理及病生理栏目主编。

长期从事代谢性疾病(如糖尿病、脂肪肝)及其并发症发病机制及治疗策略的研究;脂肪酸代谢产物前列腺素的生物合成调节及其作为疾病治疗靶点的研究。研究受到美国国立卫生研究院(NIH-NIDDK RO1)、国家自然科学基金委杰出青年科学基金、重大项目、重点基金、科技部973项目等的资助。在Nature等国际知名杂志上发表180 余篇原著文章。

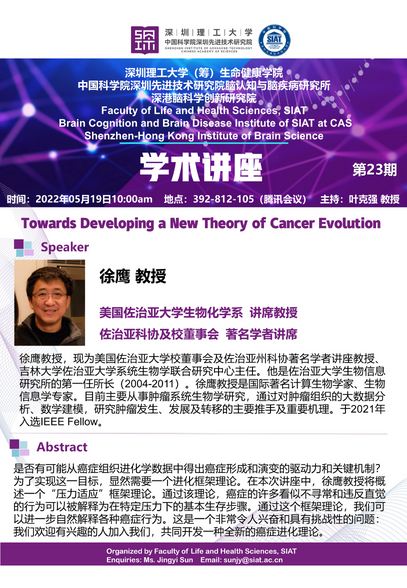

Towards Developing a New Theory of Cancer Evolution

时间: 2022-05-19 10:00:00

地点: 仅线上

主持: 叶克强 教授

是否有可能从癌症组织进化学数据中得出癌症形成和演变的驱动力和关键机制?为了实现这一目标,显然需要一个进化框架理论。在本次讲座中,徐鹰教授将概述一个“压力适应”框架理论。通过该理论,癌症的许多看似不寻常和违反直觉的行为可以被解释为在特定压力下的基本生存步骤。通过这个框架理论,我们可以进一步自然解释各种癌症行为。这是一个非常令人兴奋和具有挑战性的问题:我们欢迎有兴趣的人加入我们,共同开发一种全新的癌症进化理论。

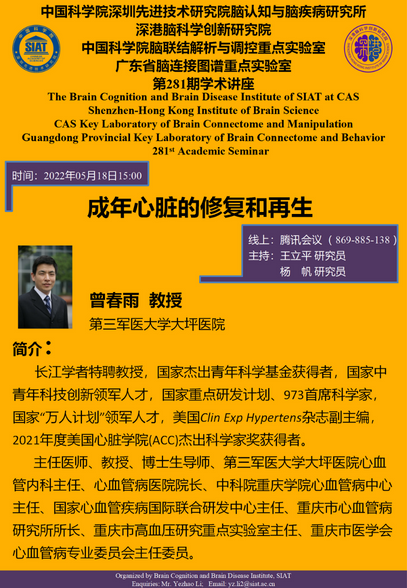

成年心脏的修复和再生

时间: 2022-05-18 15:00:00

地点: 仅线上

主持: 王立平、杨帆

曾春雨教授,长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,国家中青年科技创新领军人才,国家重点研发计划、973首席科学家,国家“万人计划”领军人才,美国Clin Exp Hypertens杂志副主编,2021年度美国心脏学院(ACC)杰出科学家奖获得者。

主任医师、教授、博士生导师、第三军医大学大坪医院心血管内科主任、心血管病医院院长、中科院重庆学院心血管病中心主任、国家心血管疾病国际联合研发中心主任、重庆市心血管病研究所所长、重庆市高血压研究重点实验室主任、重庆市医学会心血管病专业委员会主任委员。

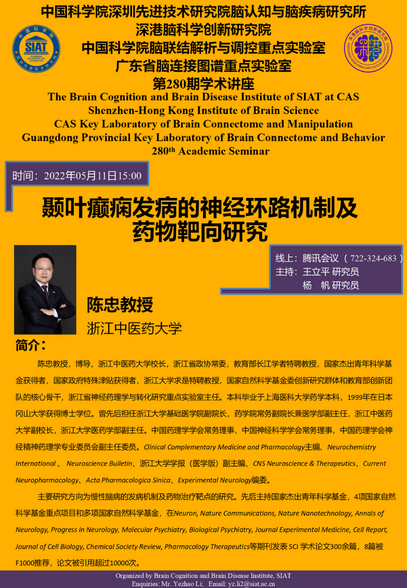

颞叶癫痫发病的神经环路机制及药物靶向研究

时间: 2022-05-11 15:00:00

地点: 仅线上

主持: 王立平、杨帆

陈忠教授,博导,浙江中医药大学校长,浙江省政协常委,教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,国家政府特殊津贴获得者,浙江大学求是特聘教授,国家自然科学基金委创新研究群体和教育部创新团队的核心骨干,浙江省神经药理学与转化研究重点实验室主任。本科毕业于上海医科大学药学本科,1999年在日本冈山大学获得博士学位。曾先后担任浙江大学基础医学院副院长,药学院常务副院长兼医学部副主任,浙江中医药大学副校长,浙江大学医药学部副主任。中国药理学学会常务理事,中国神经科学学会常务理事,中国药理学会神经精神药理学专业委员会副主任委员。Clinical Complementary Medicine and Pharmacology主编、Neurochemistry International 、 Neuroscience Bulletin、浙江大学学报(医学版)副主编、CNS Neuroscience & Therapeutics、Current Neuropharmacology、Acta Pharmacologica Sinica、Experimental Neurology编委。

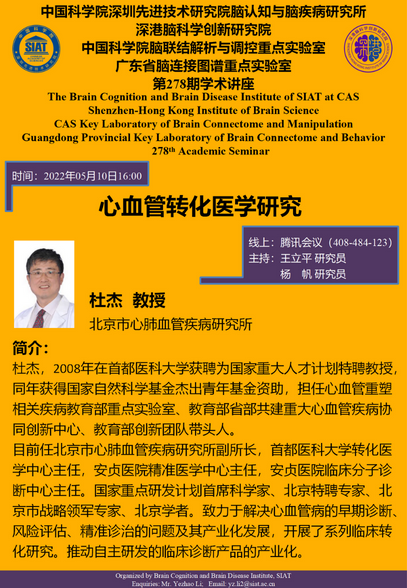

心血管转化医学研究

时间: 2022-05-10 16:00:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平、杨帆

杜杰,2008年在首都医科大学获聘为国家重大人才计划特聘教授,同年获得国家自然科学基金杰出青年基金资助,担任心血管重塑相关疾病教育部重点实验室、教育部省部共建重大心血管疾病协同创新中心、教育部创新团队带头人。

目前任北京市心肺血管疾病研究所副所长,首都医科大学转化医学中心主任,安贞医院精准医学中心主任,安贞医院临床分子诊断中心主任。国家重点研发计划首席科学家、北京特聘专家、北京市战略领军专家、北京学者。致力于解决心血管病的早期诊断、风险评估、精准诊治的问题及其产业化发展,开展了系列临床转化研究。推动自主研发的临床诊断产品的产业化。

湍流致动脉粥样硬化的机制研究

时间: 2022-05-10 16:00:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员

朱毅,1983年毕业于西安医科大学医疗系。1993年在瑞士洛桑大学医学院获医学博士学位。1993-1997年先后在美国纽约医学院实验病理系和加州大学Riverside校区(UCR)生物医学系做博士后。1998-2005年在UCR任研究助理教授及副教授。2003至今北京大学医学部教授。2012年起天津医科大学副校长,生理学与病理生理学系教授。

共在SCI期刊包括Nature、PNAS、Circ Res、JCI等发表论文120余篇。现任中国病理生理学会副理事长,国际心脏研究会(ISHR)中国分会主席,中国生理学会常务理事,基金委重大研究计划“血管稳态与重构的调控机制”指导专家组组长。兼任Frontiers in Vascular Physiology副主编,Arterio Thromb Vasc Biol等杂志编委。

主要研究方向是以血管内皮的信号传导与动脉粥样硬化发病机制为主的血管分子生物学、脂代谢紊乱与糖尿病。包括内皮细胞膜亚结构caveolea的功能蛋白质组学、花生四烯酸代谢组学与心血管疾病调控、血流动力学在局灶性动脉粥样硬化形成中的作用机制。

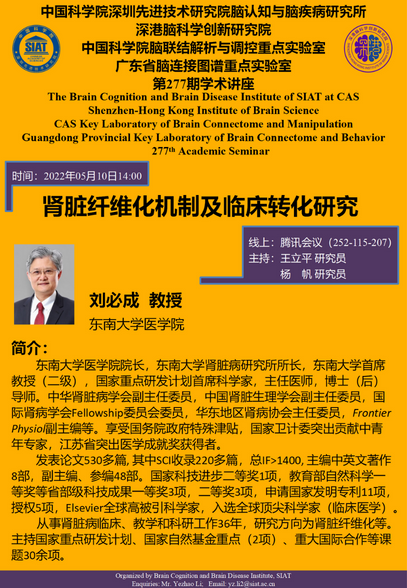

肾脏纤维化机制及临床转化研究

时间: 2022-05-10 14:00:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员、杨帆 研究员

刘必成教授,东南大学医学院院长,东南大学肾脏病研究所所长,东南大学首席教授(二级),国家重点研发计划首席科学家,主任医师,博士(后)导师。中华肾脏病学会副主任委员,中国肾脏生理学会副主任委员,国际肾病学会Fellowship委员会委员,华东地区肾病协会主任委员,Frontier Physiol副主编等。享受国务院政府特殊津贴,国家卫计委突出贡献中青年专家,江苏省突出医学成就奖获得者。

发表论文530多篇, 其中SCI收录220多篇,总IF>1400, 主编中英文著作8部,副主编、参编48部。国家科技进步二等奖1项,教育部自然科学一等奖等省部级科技成果一等奖3项,二等奖3项,申请国家发明专利11项,授权5项,Elsevier全球高被引科学家,入选全球顶尖科学家(临床医学)。

从事肾脏病临床、教学和科研工作36年,研究方向为肾脏纤维化等。主持国家重点研发计划、国家自然基金重点(2项)、重大国际合作等课题30余项。

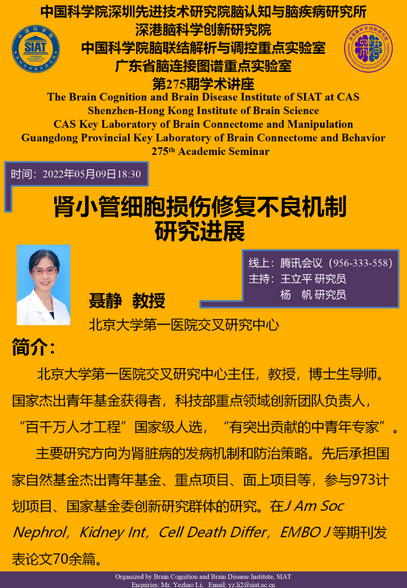

肾小管细胞损伤修复不良机制 研究进展

时间: 2022-05-09 18:30:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员、杨帆 研究员

聂静教授,北京大学第一医院交叉研究中心主任,教授,博士生导师。国家杰出青年基金获得者,科技部重点领域创新团队负责人,“百千万人才工程”国家级人选,“有突出贡献的中青年专家”。

主要研究方向为肾脏病的发病机制和防治策略。先后承担国家自然基金杰出青年基金、重点项目、面上项目等,参与973计划项目、国家基金委创新研究群体的研究。在J Am Soc Nephrol,Kidney Int,Cell Death Differ,EMBO J 等期刊发表论文70余篇。

肠道菌群与慢性肾脏病

时间: 2022-05-09 18:30:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员、杨帆 研究员

贾林沛博士,医学博士,首都医科大学宣武医院肾内科医师、讲师。主持国家自然科学基金、北京市教委科技项目等各级科研课题。入选北京市优秀人才培育-青年骨干人才、北京市医管局“青苗”人才。

SCI杂志Annals of Translational Medicine、中文核心期刊《临床与病理杂志》、Medicine International编委,兼任30本SCI杂志审稿专家。

从事器官衰老及衰老相关肾脏疾病方向研究,探究中国人群衰老个体化评价模型构建和临床应用,探究肾小管上皮细胞衰老和纤维化中的机制,围绕肠道微生态探索慢性肾脏病诊疗新方法。目前发表SCI文40篇。

血脑屏障——从分子解析到靶向调控

时间: 2022-04-26 14:00:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员

脑血管是对大脑至关重要的“生命线”和神经活动的“补给线”,其结构或功能上的改变可显著影响脑功能和微环境,引起神经功能障碍甚至死亡。脑血管通过提供充足的氧气养分来满足大脑活动极高的代谢需求,通过血脑屏障功能来维持脑组织微环境稳态和神经细胞之间的化学与电信号传递。本课题组聚焦于解析脑血管的血脑屏障功能形成和维持的分子细胞机制,鉴定血脑屏障异常在脑疾病发生发展中的作用,并据此鉴定新的药物靶点、研发干预药物,实现血脑屏障功能靶向调控,从而影响脑疾病的进展。本报告将主要介绍血脑屏障的生理病理特点、研究手段和干预措施,其中重点介绍本课题组在血脑屏障的分子解析及靶向药物开发方面的进展,期待能与其他方向或学科研究者互相交流学习,并开展合作研究。

.jpg)