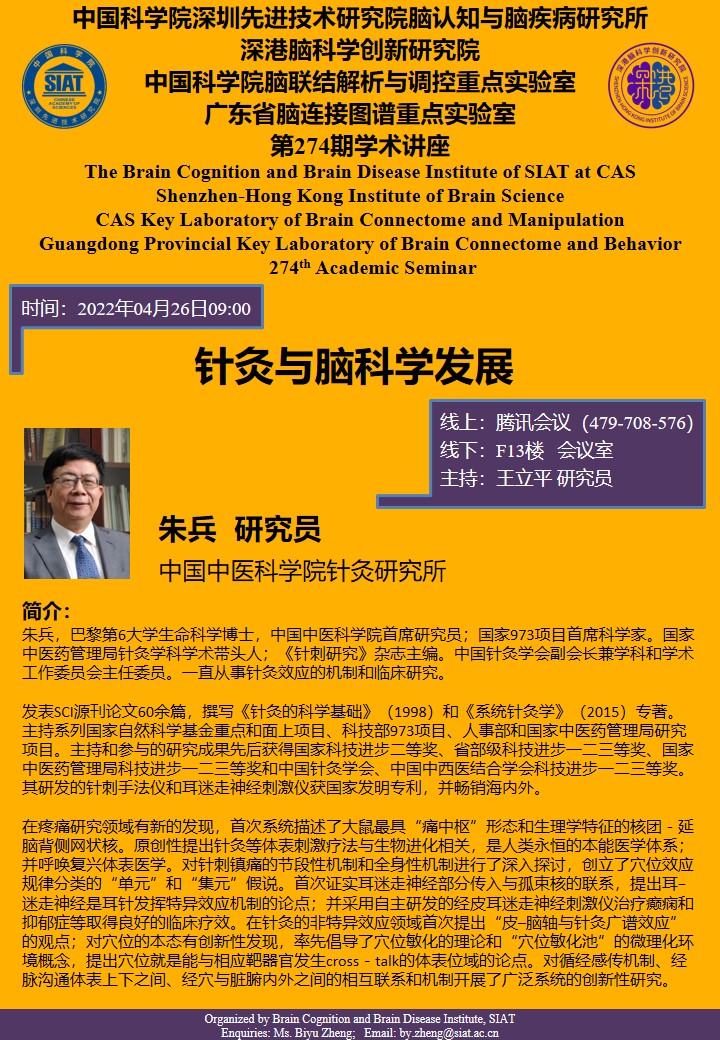

针灸与脑科学发展

|

脑认知与脑疾病研究所将于2022年04月26日9:00,举办第274期学术讲座。

诚挚邀请大家参加交流! 【特别提醒】请佩戴好口罩,保持安全社交距离。

|

- 主讲人简介 -

|

朱兵 研究员 暨南大学 中国中医科学院 针灸研究所 |

朱兵,巴黎第6大学生命科学博士,中国中医科学院首席研究员;国家973项目首席科学家。国家中医药管理局针灸学科学术带头人;《针刺研究》杂志主编。中国针灸学会副会长兼学科和学术工作委员会主任委员。一直从事针灸效应的机制和临床研究。 发表SCI源刊论文60余篇,撰写《针灸的科学基础》(1998)和《系统针灸学》(2015)专著。主持系列国家自然科学基金重点和面上项目、科技部973项目、人事部和国家中医药管理局研究项目。主持和参与的研究成果先后获得国家科技进步二等奖、省部级科技进步一二三等奖、国家中医药管理局科技进步一二三等奖和中国针灸学会、中国中西医结合学会科技进步一二三等奖。其研发的针刺手法仪和耳迷走神经刺激仪获国家发明专利,并畅销海内外。 在疼痛研究领域有新的发现,首次系统描述了大鼠最具“痛中枢”形态和生理学特征的核团-延脑背侧网状核。原创性提出针灸等体表刺激疗法与生物进化相关,是人类永恒的本能医学体系;并呼唤复兴体表医学。对针刺镇痛的节段性机制和全身性机制进行了深入探讨,创立了穴位效应规律分类的“单元”和“集元”假说。首次证实耳迷走神经部分传入与孤束核的联系,提出耳−迷走神经是耳针发挥特异效应机制的论点;并采用自主研发的经皮耳迷走神经刺激仪治疗癫痫和抑郁症等取得良好的临床疗效。在针灸的非特异效应领域首次提出“皮–脑轴与针灸广谱效应”的观点;对穴位的本态有创新性发现,率先倡导了穴位敏化的理论和“穴位敏化池”的微理化环境概念,提出穴位就是能与相应靶器官发生cross-talk的体表位域的论点。对循经感传机制、经脉沟通体表上下之间、经穴与脏腑内外之间的相互联系和机制开展了广泛系统的创新性研究。 |