动脉粥样硬化远隔部位转移的机制研究

时间: 2022-11-02 10:00:00

地点: D521会议室

主持: 张志珺 教授

动脉粥样硬化在多个部位发生,以往认为是共同危险因素所致。我们最新的研究发现,动脉粥样硬化可通过外泌体从一个部位转移到另一个部位,就如同肿瘤的血运转移一样。

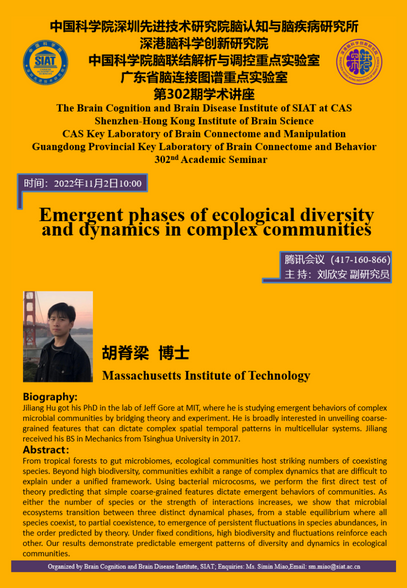

Emergent phases of ecological diversity and dynamics in complex communities

时间: 2022-11-02 10:00:00

地点: 仅线上

主持: 刘欣安 副研究员

From tropical forests to gut microbiomes, ecological communities host striking numbers of coexisting species. Beyond high biodiversity, communities exhibit a range of complex dynamics that are difficult to explain under a unified framework. Using bacterial microcosms, we perform the first direct test of theory predicting that simple coarse-grained features dictate emergent behaviors of communities...

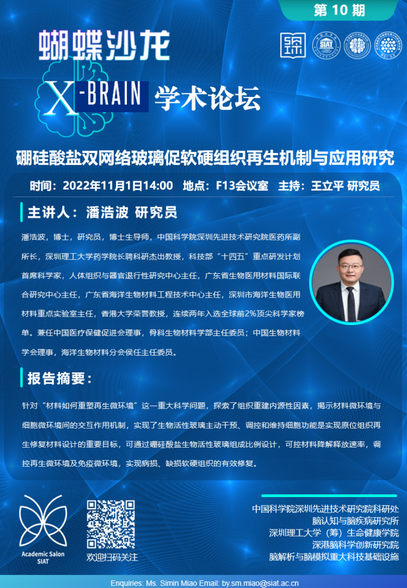

硼硅酸盐双网络玻璃促软硬组织再生机制与应用研究

时间: 2022-11-01 14:00:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员

Largely via epigenomic mechanisms, environmental factors, social stress, and behavior changes are involved in neurological disorders, including neurodegenerative disease, depression, and autism...

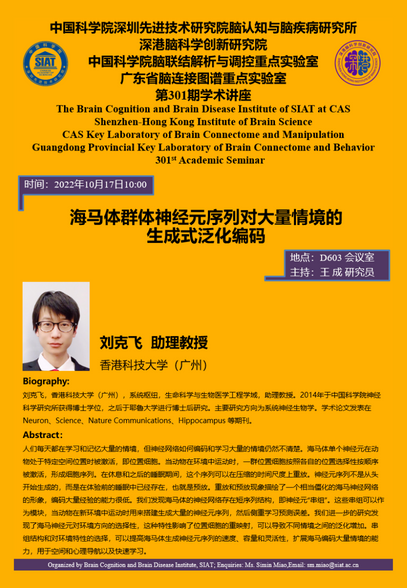

海马体群体神经元序列对大量情境的 生成式泛化编码

时间: 2022-10-17 10:00:00

地点: D603 会议室

主持: 朱英杰、王成 研究员

人们每天都在学习和记忆大量的情境,但神经网络如何编码和学习大量的情境仍然不清楚。海马体单个神经元在动物处于特定空间位置时被激活,即位置细胞。当动物在环境中运动时,一群位置细胞按照各自的位置选择性按顺序被激活,形成细胞序列。在休息和之后的睡眠期间,这个序列可以在压缩的时间尺度上重放。神经元序列不是从头开始生成的,而是在体验前的睡眠中已经存在,也就是预放。重放和预放现象描绘了一个相当僵化的海马神经网络的形象,编码大量经验的能力很低。我们发现海马体的神经网络存在短序列结构,即神经元“串组”。这些串组可以作为模块,当动物在新环境中运动时用来搭建生成大量的神经元序列,然后侧重学习预测误差。我们进一步的研究发现了海马神经元对环境方向的选择性,这种特性影响了位置细胞的重映射,可以导致不同情境之间的泛化增加。串组结构和对环境特性的选择,可以提高海马体生成神经元序列的速度、容量和灵活性,扩展海马编码大量情境的能力,用于空间和心理导航以及快速学习。

神经退行性疾病蛋白聚集和播散的分子机制研究

时间: 2022-10-13 10:00:00

地点: D521会议室

主持: 叶克强 教授

阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病的共同病理特征是Tau和α-Synuclein等蛋白在神经元内异常沉积,形成蛋白聚集体,蛋白聚集体以类似朊蛋白的方式不断扩增,并在神经元之间播散。但迄今为止诱导蛋白聚集的分子机制,以及蛋白聚集体在神经元之间播散的分子机制尚不明确。本团队发现遗传和环境因素可以诱导Tau和α-Synuclein的翻译后修饰,促进其聚集,而突触相关蛋白介导蛋白蛋白聚集体在脑内的播散。

Dysfunction of the AQP4-dependent fluid regulation system underlies progressive supranuclear palsy–Richardson’s syndrome

时间: 2022-10-10 16:00:00

地点: 仅线上

主持: 王立平、屠洁 研究员

Given that neurotransmitter-dependent neuronal communication provides a basis to realize the function of brain, this organ requires a unique, global and coordinated hydrodynamic system to maintain neurotransmitter homeostasis. In the present study, we characterized a novel aquaporin 4 (AQP4)-dependent fluid regulation system, and developed a set of noninvasive quantitative assessments by MRI...

Epigenomics: linking environment, social stress,and genome to neurological disorders

时间: 2022-09-23 14:00:00

地点: F13楼 会议室

主持: 王立平 研究员

Largely via epigenomic mechanisms, environmental factors, social stress, and behavior changes are involved in neurological disorders, including neurodegenerative disease, depression, and autism...

儿童遗传性癫痫及其精准医学研究

时间: 2022-09-22 16:00:00

地点: 仅线上

主持: 王立平 研究员

癫痫遗传学研究发展迅速,不仅有助于准确病因诊断,也有助于精准医学实践。新发现的癫痫致病基因不断增加,主要涉及离子通道、突触功能、mTOR通路、染色质重塑和转录调控,以及新的体细胞突变基因。结合本课题组的研究,阐述通过患者Trio-WES检测发现新的候选致病基因(germline & somatic),利用细胞/动物模型(包括基因编辑及胚胎电转等)/患者来源的脑组织、iPCS/培养的类脑器官等模型进行致病基因确定及发病机制研究,以及后续转化为精准治疗/新治疗策略的研究。

BSAlign: a library for nucleotide sequence alignment

时间: 2022-09-16 14:30:00

地点: F13 会议室

主持: 王立平 研究员

Recent advances in sequencing technologies promise ultra-long but noisy reads, which requires huge computation resource to calculate pairwise alignment for ultra-long sequence and multiple sequence alignment for correcting the noisy reads...

.png)