学术交流 | 中国科学院生物物理所何生研究员线上交流

2022年1月27日下午,应中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)脑认知与脑疾病研究所(简称“脑所”)邀请,中国科学院生物物理所何生研究员在线上作题为《从视觉认知看意识的功能》的报告。报告由深圳先进院脑所所长王立平研究员主持,腾讯会议、深圳商报读创和寇享学术等平台同步转播,先进院内外逾1.3万人参与了学术交流。

报告分享会现场

意识的存在赋予人类生命以重大意义,法国哲学家、数学家笛卡尔提出“我思故我在”,认为意识是唯一可以确定的存在。

意识的本质是机体对内外状态的感觉和体验,主要包括两个维度,一个是内容,即可被感受到的现象意识(phenomenal consciousness)和可被报告出来的取用意识(access consciousness),另一个是状态,即机体的觉醒程度。

目前关于意识是怎么产生的,科学家们提出了多种理论,其中影响最大的有全局工作空间理论(global neuronal workspace theory)、信息整合理论(the integrated information theory)和高阶意识理论(high order theory of consciousness)等,多年来科学家们也着力于探究承载意识的可能神经生物学物质基础,如已通过无创脑成像技术发现了颜色、运动和天敌感知的特异性脑区。

然而关于意识研究的核心问题——意识的功能仍然众说纷纭,尚无定论。

何生研究员作线上报告

在这个问题的研究上,何生研究员团队从反面思考——没有意识我们的大脑还能够处理什么信息,他们在研究中主要采用了“双眼竞争”范式,即一只眼给与噪音图像干扰,另一只眼给与提示图像,这样被试者无法产生能主观报告的视觉意识,从而研究意识下的信息处理。

何生研究员结合自身工作从以下三个方面介绍了意识功能研究的最新进展:

1. 运动与感知。在进行意识“剥夺”后,意识下的的信息处理可能跟动作以及跟动作相关的物体形状表征相关,且意识下能对三维物体进行构建,但却无法对应到视觉空间中。说明完整的运动需要意识的参与。

2. 注意与意识。研究团队发现意识下有趣或者显著的刺激可以强烈引导人的注意而不被感知,且这种注意被吸引的程度跟性别和性取向密切相关。但意识下外源性和内源性注意的异同,及注意资源不足时意识产生的机制尚不清楚。

3. 反应与情绪。部分脑区如颞上沟和杏仁核可以在意识下对中性和恐惧面孔进行区分,且这种反应与所处的负性情绪相关而与本身是否胆小无关。关于情绪意识的产生目前学术界有两大观点,一个是以Jaak panksepp为代表的认为主要由皮层下环路产生,另一个是以Joseph Ledoux为代表的认为皮层下给皮层提供信息输入并由皮层产生情绪意识。目前尚无定论。

临床上发现,多种精神疾病患者存在意识表达的异常,如双眼竞争切换频率变慢,动作识别等视觉感知中与健康人群存在差异,因此视觉意识的检测有望成为精神疾病诊断及治疗评判的辅助手段。

最后何生研究员还简单讨论了热门问题——人工智能是否可以有意识,他认为意识重要的功能是使信息加工具有恒常性和整体性,判定一个系统是否具有智能,一个重要条件是能“理解”任务,而“理解”的前提是能意识到问题所在,意识在“智能”的形成中扮演重要角色。

问答环节

1. 王枫 副研究员 Q:

皮层下完整且正常,但意识不全是否能定义为“觉醒状态”?

何生 研究员 A:

不能绝对定义。尤其在人脑的系统里面,如果有大面积皮层损伤,即使皮层下完整,其意识水平还是有很大的下降,在相对低等的动物中,如去皮层的小鼠仍然可以活动且与正常对照小鼠相比无肉眼可见的差异,甚至活动更多;在中风病人中,如在脑干受损则发生昏迷的概率更高。但是由于其也存在一定的使用危险性,当前已经停用此类药物。

2. 王枫 副研究员 Q:

在模式动物中可以通过观测什么脑功能来判断其觉醒水平?

何生 研究员 A:

这个问题可以从意识的两个维度来回答,如临床上的麻醉病人,可能眼睛能看,处于觉醒状态,也有睡眠觉醒循环,但是是否存在意识内容,尚不可知。针对这个问题,动物的觉醒状态到什么程度,但是目前的实验标准比较粗糙,建议多用不同的指标指征。

3. 蔚鹏飞 研究员 Q:

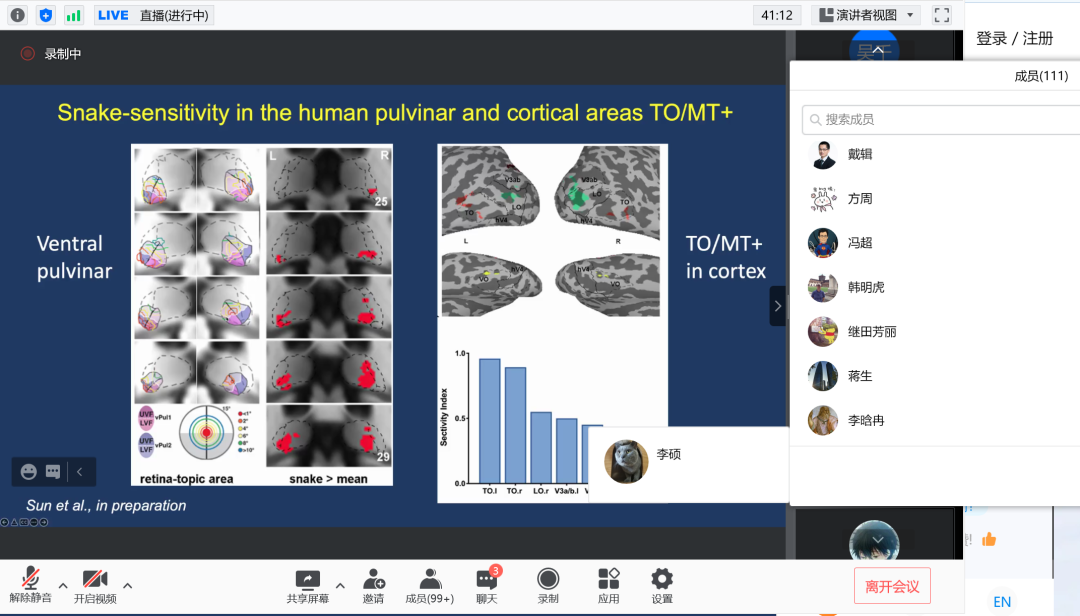

之前电生理实验也观察到pulvinar中存在对蛇特异性响应的神经元,请问怎么理解pulvinar以及整个丘脑响应的意义,跟皮层的差别?

何生 研究员 A:

目前来说是没有有效的造模方式的,可能灵长类动物可以实现这一人类行为的模拟。

与讲座中提到的情绪意识产生机制两个观点相关,一个观点强调皮层下神经活动很大程度支持了情绪体验,另一个观点认为皮层下的环路只提供了信息输入;在我们的工作中,在人上面观察到pulvinar存在对蛇响应强烈的区域,但是惊讶地发现在杏仁核并不存在这种特异现象,这个可能跟上述两种高阶意识的理论不同,我们自己的解释是,我们的被试可能是已经知道处于试验,可能第一次看到蛇图像受到惊吓,但是多次重复后就不在出现恐惧反应,但pulvinar仍然存在前端的信息感知。

|

何生 研究员 中科院生物物理研究所 何生,中科院生物物理研究所研究员,脑与认知科学国家重点实验室主任。 毕业于中国科技大学生物学专业,在UC San Diego获得心理学博士学位,后在哈佛大学从事博士后研究。在明尼苏达大学心理系任教多年后加入生物物理所脑与认知国家重点实验室。 何生的主要研究领域是视知觉的神经机制,特别是视觉注意和视觉意识的功能和神经基础。他的研究结合认知行为的心理物理测量,核磁共振、脑磁图、脑电图的无创成像,电磁刺激对脑功能的调控等多种方法,从多个层次探索和阐明视觉认知过程的功能和神经机制。 |

01

02

03

依次为腾讯会议平台、蔻享学术、深圳商报读创平台线上讲座截图

如需了解更多讲座内容,请点击下方视频链接进入观看

讲座回放链接(链接有效期至2月10日)

https://live.szpgm.com/liveHtml/agent/1_3.html?roomID=500702&ver=2.7.1.18